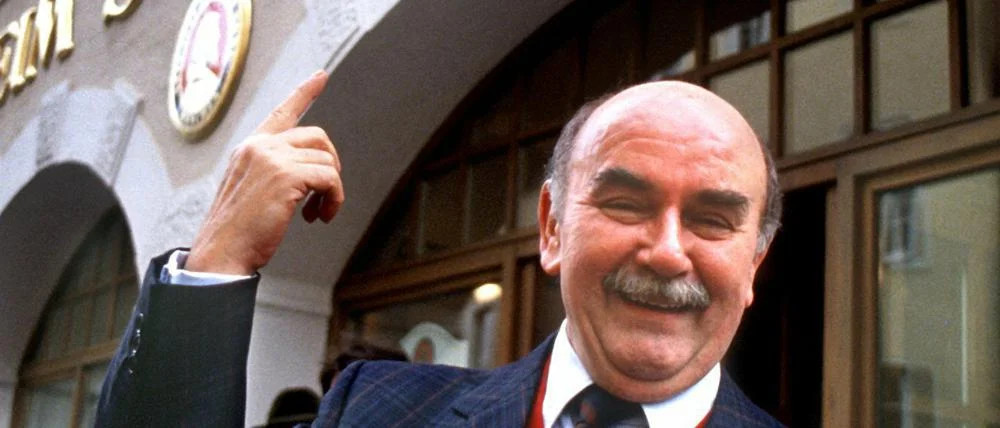

Der Fall Walter Sedlmayr

Tod eines Volksschauspielers

Sohn eines Kaufmanns. Seine Kinder- und Jugendzeit verbrachte Walter Sedlmayr in München, dort auch Schulbesuch, die er wegen "ungebührlichen Betragens" mehrere Male wechseln musste. Das Notabitur machte er 1945. Danach wurde er als Flaghelfer an der Front eingesetzt.

Seine erste kleine Rolle bekam Sedlmayr an den Münchner Kammerspielen, wo er in dem Stück "Die verlorenen Schuhe" einen Wachposten spielte. Nach einem Engagement mit einer Nebenrolle am Staatstheater am Gärtnerplatz unter der Intendanz von Ludwig Bender gehörte er fast 20 Jahre lang (1955 bis 1974) mit einer kurzen zweijährigen Unterbrechung den Münchner Kammerspielen unter Hans Schweikart und August Everding an.

Er spielte den Eusebio in "Die drei goldenen Haare des Teufels" (1948), den Louis in Millers "Blick von der Brücke" (1956, u.a. auch mit Mario Adorf); man sah ihn als Kriminalkommissar Raspe in Frank Wedekinds "Der Marquis von Keith" (1957), als Windwachel in Nestroys "Lumpazivagabundus" (1963), 1968 spielte er in Brechts "Dreigroschenoper" den Zuhälter und 1970 den Eisenhardt in dem Stück "Soldaten" von Rolf Hochhuth. Obwohl keine Haupt-, so waren es doch respektable Nebenrollen, die Sedlmayr angeboten bekam, vorgenannte bei den Kammerspielen in München.

In der Kleinen Komödie München und beim Bayerischen Staatsschauspiel spielte er in "Der alte Feinschmecker" die Titelrolle und den Vater in Heinrich Leopold Wagners Trauerspiel "Die Kindermörderin".

Am 15. Juli 1990 wurde Sedlmayr von seinem Privatsekretär tot im Schlafzimmer seiner Wohnung in der Elisabethstraße 5 in München-Schwabing aufgefunden. Er war mit mehreren Messerstichen an Hals und Nieren verletzt und mit einem Hammer erschlagen worden.

Durch die Ermittlungen erfuhr die Öffentlichkeit erstmals vom Privatleben des Volksschauspielers. Sedlmayr stand zeitlebens im Spannungsfeld zwischen seinem bürgerlich-konservativen Image eines "Vorzeige-Bayern" und seiner heimlichen Homosexualität. Er hatte stets versucht, seine sexuellen Präferenzen zu verbergen.

Die Ermittlungen der Polizei, die auch V-Männer einsetzte, konzentrierten sich zunächst auf die Stricherszene. Bald stellte sich jedoch heraus, dass die Auffindesituation am Tatort massiv gestellt gewesen war, weshalb auch der Leiter der Münchner Mordkommission, Josef Wilfling, die angebliche Vorliebe Sedlmayrs für sadomasochistische Praktiken bestritt. Zwischenzeitlich geriet der Privatsekretär durch ein dilettantisch gefälschtes Testament in Verdacht, seinen Arbeitgeber getötet zu haben; später wurde er wegen Urkundenfälschung verurteilt.

Am 21. Mai 1991 wurden Sedlmayrs Ziehsohn Wolfgang Werlé und dessen Halbbruder Manfred Lauber festgenommen und 1993 in einem Indizienprozess zu lebenslanger Haft verurteilt; bei Werlé wurde eine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Die Verlobte eines der Täter hatte einem V-Mann gestanden, dass die Tatwaffe aus ihrem Haushalt stamme, dies aber später widerrufen. Der Haupttäter wurde durch ein Geständnis vor Mithäftlingen belastet, das diese später widerriefen. Die Halbbrüder bestritten die Tat weiterhin, Versuche einer Wiederaufnahme des Verfahrens scheiterten jedoch, zuletzt im Jahr 2005, als sich die Verteidiger auf die Aussagen einer Putzfrau und die an einem Türpfosten gefundenen Fingerabdrücke eines vorbestraften Mannes beriefen, der sich in Sedlmayrs Wohnung aufgehalten hatte und nach dem Mord nach Spanien geflüchtet war.

Werlé wurde im August 2007, Lauber im Januar 2008 auf Bewährung aus der Haft entlassen. Da bei Werlé die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden war, wäre eine Bewährung nach 15 Jahren nicht möglich gewesen, aber bereits nach 16 Jahren wurde sie aufgrund einer positiven Sozialprognose gewährt.

Beide versuchten mit zahlreichen Unterlassungsverfügungen gegen Onlinearchive die Löschung ihrer Namen zu erreichen. Im November 2009 legte der Bundesgerichtshof die Klage eines der Täter auf Nichtnennung seines Namens im Internet-Angebot eines österreichischen Medienunternehmens dem Europäischen Gerichtshof vor, um unter anderem die Zuständigkeit deutscher Gerichte zu klären.

Der Bundesgerichtshof entschied am 15. Dezember 2009, dass die Verurteilten keinen Anspruch auf Entfernung ihrer Namen hätten, da dies eine unzulässige Einschränkung der Meinungs- und Medienfreiheit bedeuten würde. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bestätigte die Sichtweise des Bundesgerichtshofes im Juni 2018, wonach die Medien die Aufgabe hätten, sich an der Meinungsbildung zu beteiligen, indem sie der Öffentlichkeit die in ihren Archiven verwahrten Informationen zur Verfügung stellten. Dies überwiege gegenüber dem Recht verurteilter Straftäter auf Vergessen.